Ruptures conventionnelles : malgré les critiques, un dispositif dont on ne pourrait plus se passer.

L’exécutif souhaiterait durcir les règles concernant les ruptures conventionnelles, jugeant qu’elles masquent des abus coûteux pour les finances publiques. Mais la réalité est bien plus complexe.

Les ruptures conventionnelles seraient-elles devenues synonymes d’abus ? La petite musique monte dans le débat public. Surtout, au moment des discussions sur le budget. « Des gens profitent d’être au chômage pour passer un an tranquille, jugeait ainsi Jean-Pierre Farandou, sur France Info ce 19 novembre. Ce n’est pas normal. Ils coûtent de l’argent. »

Pour le ministre du Travail, le dispositif de rupture conventionnelle (RC) qui donne accès aux allocations chômage (contrairement à la démission) est dévoyé et coûteux pour les finances publiques. L’Unédic, l’institution paritaire qui gère l’assurance chômage, a fait les comptes : les prestations versées suite à une rupture conventionnelle lui ont coûté 9,4 milliards d’euros en 2024, soit un quart de ses dépenses. Le système est-il devenu hors de contrôle ?

Avant de répondre, rappelons d’où viennent les ruptures conventionnelles individuelles. La mesure a été introduite pendant la crise économique et financière de 2008. Poussée par le patronat, l’idée était de « lever les barrières à l’embauche » et de faciliter la fin d’un contrat via une « séparation à l’amiable entre un salarié et un employeur ». Ces divorces d’un commun accord ont d’abord fait l’objet d’un accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux (hormis la CGT), avant d’être repris dans une loi, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

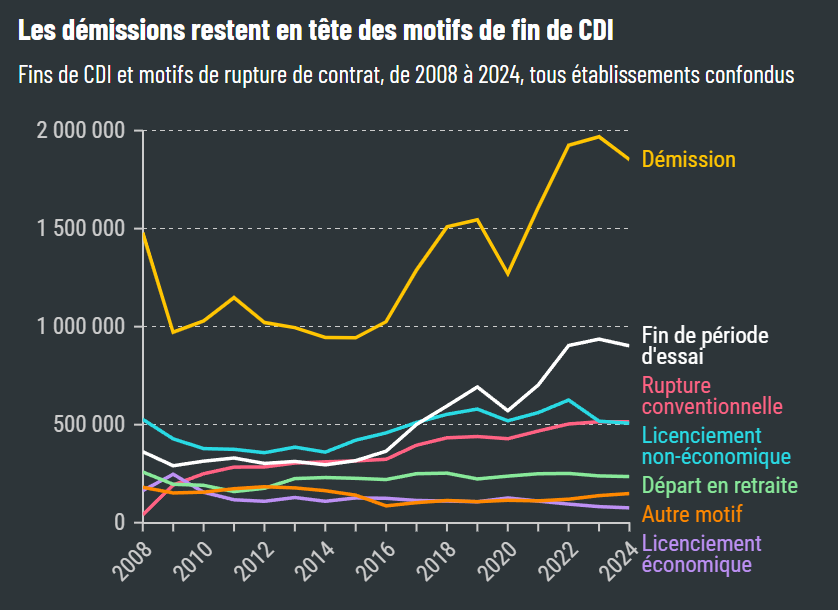

Dix-sept ans plus tard, le succès a dépassé tous les pronostics. L’outil a largement contribué à diminuer les recours devant les conseils de prud’hommes et son usage a explosé : en 2024, près de 515 000 ruptures avaient été signées, contre environ 88 000 en 2015. Ces dernières années, elles représentaient de 15 % à 18 % de tous les modes de rupture de CDI, derrière les démissions et les licenciements.

Près d’une fin de CDI sur cinq est une rupture conventionnelle

Proportion des ruptures conventionnelles (en %) parmi l’ensemble des fins de CDI entre 2007 et 2022.

Lecture : depuis 2020, les ruptures conventionnelles représentent entre 15 et 18 % de l’ensemble des fins de CDI.

Intérêts bien compris

Mais ce succès ne cache pas nécessairement des abus. Certes, comme dans les divorces, l’un des partenaires souhaite toujours, plus que l’autre, la séparation. Et il en prend l’initiative, celle-ci étant équitablement répartie entre employeurs et salariés. Mais, dès lors que les deux parties sont convenues que la relation de travail n’est plus satisfaisante, la rupture conventionnelle permet de quitter l’entreprise sans devoir fournir, voire « inventer », un motif de licenciement, ce qui était le cas auparavant.

Transparentes, les règles de la RC ont également permis à des employés et à des ouvriers de partir avec des indemnités, et de pouvoir s’engager dans d’autres projets professionnels alors que seuls les cadres en capacité de négocier empochaient une transaction.

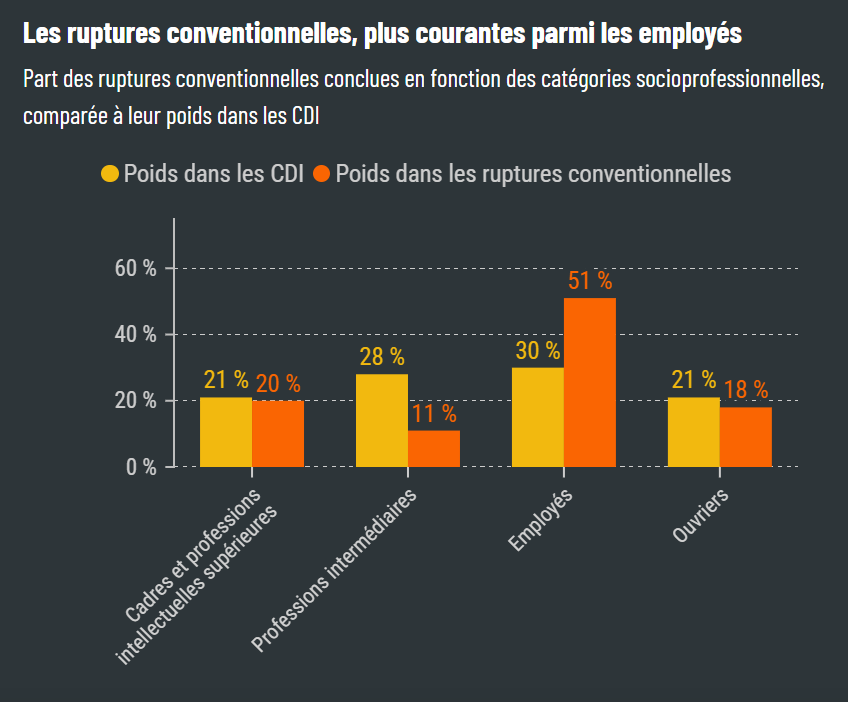

D’après les calculs du chercheur Gwendal Roblin, doctorant en sociologie à l’Université de Poitiers, dont la thèse porte sur ces séparations, les employés sont surreprésentés parmi les RC (51 % en 2019), contre 30 % dans le reste de la population en CDI. Quant aux cadres, ils ne comptent « que » pour 20 %, un chiffre proportionnel à leur poids dans le CDI.

Les ruptures conventionnelles, plus courantes parmi les employés

Part des ruptures conventionnelles conclues en fonction des catégories socioprofessionnelles, comparée à leur poids dans les CDI

Lecture : 51 % des ruptures conventionnelles conclues en 2019 sont le fait d’employés, tandis qu’ils représentent 30 % de l’emploi en CDI.

Source : Formulaires Cerfa de demande d’homologation reçus et validés par l’administration entre 2016 et 2019 ; traitement Dares, DREETS Nouvelle-Aquitaine et Gwendal Roblin. Enquête emploi en continu 2019, Insee.

C’est également devenu le quasi-dernier moyen pour les salariés de mettre fin à un contrat en bénéficiant du chômage, sans devoir se lancer dans un marathon judiciaire qui n’est pas gagné d’avance. En 2017, les ordonnances Macron ont en effet mis en place une barémisation des indemnités prud’homales, ce qui décourage les salariés de se lancer une procédure de contentieux. Et depuis avril 2023, un décret a requalifié l’abandon de poste en démission, supprimant pour les salariés la possibilité de percevoir une allocation chômage.

Restreindre encore plus les options pour quitter l’entreprise pose donc des questions pour les travailleurs en mal-être au travail, poursuit Gwendal Robin :

« Un employeur qui veut se séparer d’un salarié y arrivera toujours. Mais demain, un salarié en souffrance sera obligé de rester car il n’aura pas les moyens de démissionner. Je pense par exemple aux classes populaires, les salariés du commerce, des services ou encore celles et ceux qui ont des horaires atypiques, des familles monoparentales. Pour eux, ce sera très compliqué. »

Ces derniers ne seraient d’ailleurs pas seuls à y perdre. Faut-il parler d’abus quand la rupture conventionnelle est par nature censée arranger autant le salarié que l’employeur ?

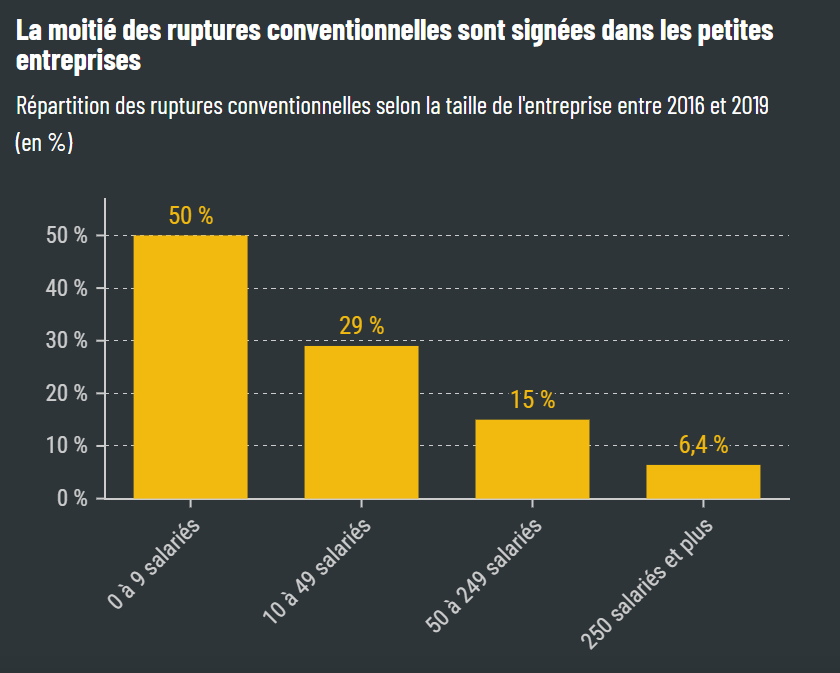

C’est notamment le cas dans les petites entreprises, dans lesquelles la moitié des ruptures conventionnelles sont conclues, explique Gwendal Roblin. La procédure, plutôt simple, permet à des petites structures qui n’ont pas de grande équipe RH de la mettre en place ; les conditions de départ peuvent être négociées (indemnité, date de départ) et les litiges évités. En témoignent les chiffres : 0,2 % des ruptures conventionnelles donnent lieu à un contentieux prud’homal contre environ 25 % des licenciements pour motif personnel.

Marc Sanchez, secrétaire général du Syndicat des indépendants et des TPE, abonde dans ce sens dans les colonnes du Monde :

« Dans nos entreprises, le dispositif s’est rapidement imposé, car moins conflictuel, plus prévisible, apportant une sérénité sur le coût, un calendrier court dans un dialogue social apaisé avec une protection juridique. »

La moitié des ruptures conventionnelles sont signées dans les petites entreprises

Répartition des ruptures conventionnelles selon la taille de l’entreprise entre 2016 et 2019 (en %)

Lecture : 6,4 % des ruptures conventionnelles conclues en France métropolitaine entre 2016 et 2019 ont lieu au sein d’entreprises d’au moins 250 salariés.

Source : Formulaires Cerfa de demande d’homologation reçus et validés par l’administration entre 2016 et 2019; traitement Dares, DREETS Nouvelle-Aquitaine et Gwendal Roblin.

Préretraites déguisées

Plus contestable est l’utilisation de la rupture conventionnelle afin d’accommoder entreprises et salariés… passé un certain âge. La part de RC signée par les travailleurs expérimentés est plus élevée (7 %) que ce qu’ils représentent dans l’ensemble des CDI (6 %). Dès 2018, le CESE (Conseil économique social et environnemental) réclamait d’ailleurs une évaluation du dispositif.

« Il y a vraiment un usage de substitution à l’indemnité de départ en retraite », affirme Gwendal Roblin.

C’est en effet une façon d’articuler la période de chômage et le passage à la retraite. Au-delà de 55 ans, les demandeurs d’emploi peuvent toucher une indemnisation pendant une durée maximale de 27 mois, et même continuer à percevoir dans certains cas leurs allocations jusqu’à l’âge du taux plein (qui peut donc aller jusqu’à 67 ans).

Les ruptures conventionnelles, plus courantes à trois ans de la retraite

Taux de ruptures conventionnelles sur la période 2011-2014 en fonction de la proximité de l’âge de départ à la retraite (en %)

Source : Institut des politiques publiques, novembre 2025.

D’après l’Institut des politiques publiques qui vient de réaliser une note critique sur le dispositif, « le taux de licenciements remplacés par des RC autour de trois ans avant le départ à la retraite est de 37 %, soit bien plus élevé que le taux de 12 % constaté dans l’ensemble des licenciements ». En d’autres termes, dans de nombreuses entreprises, la rupture conventionnelle a pris les traits de préretraites déguisées.

« Voilà qui ne va pas dans le sens de l’emploi des seniors, ironise Gwendal Roblin. Surtout à l’heure où les derniers gouvernements ont voulu allonger la durée au travail. »

Mais tant que les conditions de travail soutenables et les questions de pénibilité n’auront pas été prises en compte – le sujet est une nouvelle fois à l’agenda des partenaires sociaux lors de la conférence travail et retraites qui s’ouvre le 5 décembre à l’initiative du gouvernement –, il y a fort à parier que les ruptures conventionnelles resteront un moyen pour de nombreux seniors d’éviter le licenciement pour inaptitude. La question se pose : la collectivité doit-elle financer la mauvaise gestion des fins de carrière par les entreprises ?

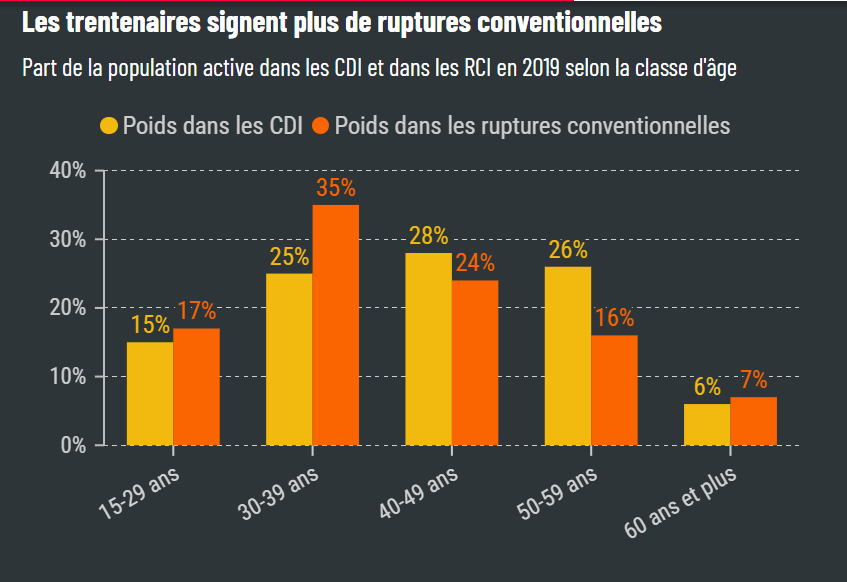

Pour autant, ce n’est pas la surreprésentation des seniors qui pèse le plus lourd dans la facture des RC. Les trentenaires sont de loin les plus nombreux à utiliser cette modalité de départ, toujours d’après les travaux de Gwendal Roblin.

Les trentenaires signent plus de ruptures conventionnelles

Part de la population active dans les CDI et dans les RCI en 2019 selon la classe d’âge

Lecture : en 2019, les 15-29 ans représentent 17 % des ruptures conventionnelles conclues, tandis qu’ils composent 15 % des CDI.

Source : Formulaires Cerfa de demande d’homologation reçus et validés par l’administration entre 2016 et 2019 ; traitement Dares, DREETS Nouvelle-Aquitaine et Gwendal Roblin. Enquête emploi en continu 2019, Insee.

Chasse aux économies

Autre grande question qui agite les experts depuis la mise en œuvre du dispositif : les ruptures conventionnelles ont-elles remplacé les démissions ? C’est encore l’un des reproches formulés par l’IPP. Il faut dire que ces départs volontaires ne coûtent pas grand-chose à l’Assurance chômage1, alors que l’indemnité journalière est en moyenne de 49 euros après une rupture conventionnelle, 55 euros après un licenciement économique et 69 euros pour les frontaliers.

Mais c’est un constat à relativiser : les démissions n’ont pas disparu. Avec les licenciements, elles restent largement en tête des motifs de fin de contrat à durée indéterminée. Et inversement, les salariés qui signent des ruptures conventionnelles ne sont pas tous indemnisés.

« Les assurés qui bénéficient de l’allocation chômage sont uniquement ceux qui ont cotisé suffisamment (équivalent de 6 mois temps plein sur les 24 derniers mois, selon la dernière réforme », rappelle Gwendal Roblin.

Les démissions restent en tête des motifs de fin de CDI

Fins de CDI et motifs de rupture de contrat, de 2008 à 2024, tous établissements confondus

D’abord, alourdir le coût des indemnités de départ pour l’employeur qui signe une RC, afin de le dissuader d’y recourir. L’exécutif avait ainsi introduit dans le PLFSS une taxe de 10 points supplémentaires sur les indemnités de départ qui sont aujourd’hui équivalentes au coût d’un licenciement économique. Une proposition rejetée le 27 octobre dernier par la commission des affaires sociales de l’Assemblée.

Reste alors à faire payer l’addition par les salariés. La première de deux autres pistes actuellement en débat consiste à décaler ce que l’on appelle le « différé d’indemnisation ». Aujourd’hui, dès lors que le salarié perçoit une indemnité supralégale – tout ce qui dépasse les indemnités prévues par la loi, grâce à une convention collective plus généreuse ou une somme supplémentaire allouée par l’employeur – son indemnisation est décalée dans le temps. En fonction de la somme, ce délai de carence peut atteindre un maximum de 150 jours. De 5 mois aujourd’hui, ce différé pourrait être porté à 6 mois.

Mais ce différé, aujourd’hui, ne concerne qu’environ un tiers des demandeurs d’emploi qui ont signé une RC. Et le montant du supralégal qui avantage surtout les cadres est relativement faible. Entre 2016 et 2019, la médiane de cette indemnité se situait à… 16 euros, a calculé Gwendal Roblin. Quant à la moyenne, elle se situait à 1 812 euros : « C’est un mirage, la plupart des gens partent avec une indemnité supralégale faible. »

L’autre piste consisterait à inclure l’indemnité légale dans le calcul pour les droits au chômage. De ce fait, tous les signataires d’une rupture conventionnelle seraient alors concernés par le différé d’indemnisation. L’Unédic, qui a travaillé sur ces hypothèses dans un rapport non rendu public mais que nous avons pu consulter, chiffre les économies pour l’Assurance chômage à 180 millions par an en régime de croisière. Avec le relèvement du différé (le passage de 5 à 6 mois du délai de carence donc), les gains pourraient s’élever à 300 millions.

Taper sur les demandeurs d’emploi

A ce jour, rien n’est encore tranché. Tout changement, s’il intervient, devrait faire l’objet de discussions entre les partenaires sociaux. Mais d’ores et déjà, Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT, est très prudent :

« Si le gouvernement veut que l’on réfléchisse à l’usage des ruptures conventionnelles, pourquoi pas ? Des salariés nous disent signer des ruptures conventionnelles qui sont en fait des licenciements déguisés. Les pouvoirs publics pourraient déjà essayer de chiffrer le phénomène, s’ils pensent qu’il y a des abus. On pourrait aussi vérifier le caractère “à l’amiable” des RC. »

La plus grosse crainte du responsable syndical se situe toutefois ailleurs : « Si le gouvernement nous invite à négocier de nouvelles règles dans le cadre de l’assurance chômage, on répond que c’est de la tartufferie. » Car c’est encore une fois la « générosité » supposée du régime qui est pointée du doigt et qui a déjà conduit à moultes réformes ces dernières années. Avant 2019, le gouvernement reprochait à l’Assurance chômage de beaucoup trop favoriser les demandeurs d’emploi en contrats courts, ce qui a conduit à revoir le calcul de leurs indemnités.

« Les critiques sont les mêmes aujourd’hui. Les conditions d’indemnisation des salariés qui bénéficient des ruptures conventionnelles seraient trop favorables. Le gouvernement voit en l’assurance chômage un moyen de faire des économies et un outil de régulation du marché du travail », analyse Claire Vivès, sociologue du travail au Centre d’études sur l’emploi et le travail (CEET).

Peut-être « que l’exécutif gagnerait davantage à regarder du côté de l’amélioration des conditions du travail », conclut Gwendal Roblin. Après tout, n’est-ce pas là le meilleur moyen de faire en sorte que salariés et employeurs fassent, le plus longtemps possible, un bout de chemin ensemble ?