« Pas de déficit caché », pistes de réforme : ce que dit la Cour des comptes sur les retraites

Dans son rapport sur les retraites remis à François Bayrou ce 20 février, la Cour des comptes réfute le chiffrage fantaisiste du Premier ministre. Mais ses pistes pour le financement du système réduisent le champ du débat.

« On nous a demandé de dresser la table, d’y mettre tous les ingrédients : du sel, du poivre, du poisson, des légumes, mais ce n’est pas nous qui allons faire la cuisine. » Visiblement amateur de gastronomie, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a, lors d’une présentation à la presse, rappelé le cadre de la « mission flash » confiée à son institution : rendre une sorte d’audit sur la situation financière du système de retraites.

Lors de son discours de politique générale, François Bayrou avait en effet surpris tout le monde en chargeant la Cour des comptes d’établir un « constat » avec des « chiffres indiscutables » qui servirait de base aux discussions entre les partenaires sociaux réunis en conclave à partir du 27 février pour amender (ou non) la réforme des retraites de 2023. Le moment fatidique est donc arrivé : quels grands enseignements peut-on tirer du rapport de la Cour des comptes ?

1/ Une situation financière excédentaire en 2023-2024, puis une dégradation

Le président de la Cour des comptes le reconnaît, « nous n’avons pas inventé la lampe à l’huile ». Ainsi, pour rédiger ce rapport de près de 100 pages en un mois, les Sages de la rue Cambon se sont appuyés sur des travaux déjà existants. En l’occurrence, les chiffres du Conseil d’orientation des retraites (COR) majoritairement, mais aussi ceux de la Direction générale du Trésor, des comptes de la Sécurité sociale et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).

La Cour se distingue toutefois du COR par quelques choix méthodologiques : les projections sont exprimées en euros plutôt qu’en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) et s’arrêtent en 2045 et non en 2070. Par ailleurs, elle s’appuie sur un scénario où le chômage atteint 7 % et non 5 %1, et se contente de deux scenari de productivité (1 % et 0,7 %), quand le Conseil d’orientation des retraites en retenait deux supplémentaires (1,6 % et 1,3 %).

De 8,5 milliards d’euros en 2023, l’excédent du système de retraites n’était plus que de 2,4 milliards en 2024

Mais bien que les périmètres diffèrent légèrement, l’état des lieux de la Cour des comptes rejoint celui de l’institution dirigée par Gilbert Cette : le système de retraites a affiché, en 2023, un excédent de 8,5 milliards d’euros.

Cette situation, soulignent les Sages, est liée à plusieurs réformes intervenues « depuis 2003 pour contenir l’augmentation des dépenses », telles que le recul de l’âge de départ. Des éléments macroéconomiques ont aussi joué, comme l’accélération de l’inflation qui, via les cotisations salariales, a des répercussions sur les recettes du système.

Pour autant, dès 2024, le solde du système de retraites s’est dégradé, n’affichant plus qu’un excédent de 2,4 milliards, chiffre la Cour des comptes. Cette dernière liste, là aussi, plusieurs raisons :

« La forte hausse de la revalorisation des pensions en 2024 contribue à la dégradation de la situation financière. Des mesures récentes d’exonération ou d’exemption de cotisations sociales n’ont pas été intégralement compensées par l’Etat. »

En d’autres termes, l’Etat a accordé des aides aux entreprises, mais ne les a pas compensées, créant un manque à gagner pour la protection sociale.

« Enfin, le ratio de cotisants par retraité, après la hausse constatée en 2021 et en 2022 du fait du dynamisme de l’emploi, est à nouveau orienté à la baisse », ajoute la Cour.

Le système des retraites se dégradera après un excédent en 2023

Solde du système de retraite (en milliards d’euros et en % du PIB)

La Cour des comptes s’appuie sur une hypothèse où le chômage est à 7 % et la productivité soit à 1 %, soit à 0,7 %.

Source : Cour des comptes, Conseil d’orientation des retraites

Et demain ? D’après les Sages, le système des retraites devrait retomber dans le rouge et se dégrader progressivement. Le déficit atteindrait 15 milliards d’euros en 2035 et 30 milliards d’euros en 2045… Une somme importante, mais inférieure aux 55 milliards avancés par le Premier ministre.

2/ « Aucun déficit caché »

C’était l’un des points les plus attendus du rapport. Lorsqu’il était Haut-Commissaire au plan déjà, puis à nouveau lors de son discours de politique générale, François Bayrou s’est insurgé contre les milliards que l’Etat verse pour les retraites des fonctionnaires. Le Premier ministre y voit une sorte de « déficit caché » et considère, contrairement à la plupart des économistes et au Conseil d’orientation des retraites, que tout ce qui n’est pas des cotisations est de la dette.

N’en déplaise à Matignon, la Cour des comptes n’abonde pas dans ce sens. Pierre Moscovici, lors de la présentation du rapport, s’en est justifié :

« Il y a plusieurs modalités pour présenter les recettes et dépenses, avec plus ou moins de lisibilité, selon la convention que l’on choisit. Mais il n’existe aucun déficit caché du système des retraites des fonctionnaires. Le régime de la fonction publique de l’Etat est, par construction, équilibré. »

Les Sages de la rue Cambon reconnaissent que l’État verse des cotisations employeurs bien plus élevées que ce que les entreprises privées versent au régime général. « Mais les deux systèmes présentent de telles divergences qu’ils ne sont pas comparables, estime Pierre Moscovici. Surtout, le débat est sans incidence sur les montants réels qui pèsent sur les finances publiques. Le besoin de financement est là, quoi qu’il arrive. »

3/ Les effets de la réforme de 2023

Revoir la réforme des retraites de 2023, c’est l’objet du conclave qui va réunir les partenaires sociaux. Le rapport s’attarde donc sans surprise sur ses premiers effets.

Là encore, on ne tombe pas de sa chaise à la lecture du rapport si l’on suit les analyses annuelles du COR. Le travail de la Cour confirme que la réforme a un effet positif sur l’équilibre financier du système, et ce jusqu’en 2032, puisqu’elle décale dans le temps le départ en retraite de nombre de personnes. Mais cet effet sera de plus en plus limité au-delà : « Le solde serait amélioré de + 1,6 milliard d’euros en 2025, serait maximal en 2032 (+ 7,1 milliards d’euros), puis décroît pour s’élever à 6 milliards d’euros en 2035 et 3,8 milliards en 2045. », détaille le rapport.

La réforme de 2023 n’a d’effet positif sur l’équilibre du système que jusqu’en 2032

Effets de la réforme de 2023 sur la situation financière du régime général de retraites (en milliards d’euros)

Source : Cnav, par rapport au scénario de référence du Cor de juin 2024

Et les retraités dans tout ça ? Lors de la présentation du rapport, Pierre Moscovici a défendu une lecture relativement optimiste, assurant que « le système resterait protecteur ». Certes, la Cour s’attend, « après 2040 », à un montant moyen des pensions légèrement supérieur à celui de 2023, mais dans le même temps, les revenus des actifs progresseront plus vite. Autrement dit, le niveau de vie des retraités devrait légèrement progresser en valeur absolue, mais il décrochera relativement à celui des actifs, jusqu’à devenir inférieur.

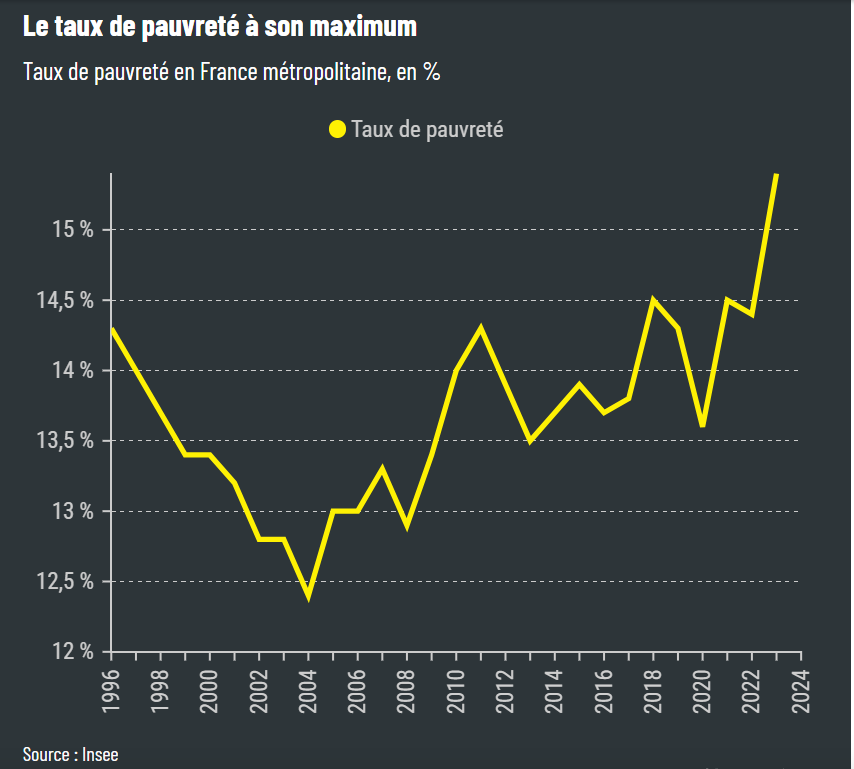

Les rapports du COR soulignaient déjà ce décrochage. « Mais notre système est relativement favorable aux retraités, comparativement aux autres systèmes européens, défend Pierre Moscovici. Il y a moins de retraités pauvres que d’actifs pauvres. » Voilà une façon de voir le verre à moitié plein.

4/ Les leviers mobilisables

Dans la dernière partie de son rapport, la Cour des comptes donne des pistes de discussions aux partenaires sociaux en développant quatre leviers actionnables pour une possible réforme. Problème, toutes les pistes ne sont pas traitées avec le même sérieux, ce qui oriente inévitablement les débats.

- L’âge de départ

La Cour se penche d’abord sur l’âge d’ouverture des droits (AOD), que l’on connaît davantage sous l’appellation « âge légal de départ en retraite ». Elle explique qu’agir sur l’AOD entraîne un effet puissant à court terme, qui se stabilise à moyen terme.

Elle chiffre qu’avancer d’un an l’âge de départ (63 ans au lieu des 64 ans décidés par la réforme) représenterait une dépense supplémentaire pour le système des retraites de 5,8 milliards d’euros en 2035, tandis que le recul d’un an (à 65 ans donc) rapporterait jusqu’à 8,4 milliards d’euros en 2035 s’il s’appliquait à partir de la génération née en 1968.

La démarche de la Cour des comptes n’a, dans l’absolu, rien d’étonnant. Elle alerte sur le risque pour les dépenses publiques, ce qui est son rôle. Mais elle s’appuie sur le scénario du Trésor (méthode comptable). Un choix qui n’a rien d’anodin : « Plusieurs modèles macroéconomiques existent et ont chacun évalué des effets plus ou moins modérés. Celui qui est retenu charge un peu la barque », commente Michaël Zemmour, économiste spécialiste de la protection sociale.

La Cour des comptes fait totalement l’impasse sur un retour de la retraite à 62 ans. Or, c’est ce que comptent défendre les syndicats

Par ailleurs, la Cour des comptes fait totalement l’impasse sur un retour de la retraite à 62 ans, ce dont il est question si l’on abrogeait la réforme de 2023. Or, c’est ce que comptent défendre les syndicats lors du conclave. Ils ne trouveront donc aucun chiffre dans ce rapport pour défendre cette option.

- La durée de cotisation

Le deuxième levier qu’évoque la Cour des comptes concerne la durée d’assurance requise (DAR) pour atteindre la retraite. Ce sont les fameux « trimestres » nécessaires pour partir à la retraite à taux plein. La réforme Touraine de 2014 prévoyait déjà son allongement de 168 à 172 trimestres, c’est-à-dire qu’il faut cotiser 43 ans et non plus 42 pour une pension à taux plein. La réforme de 2023 a accéléré cette transition.

Là encore, la Cour des comptes chiffre ce qu’il adviendrait si l’on bougeait les seuils. Une diminution d’un an de la DAR aurait un coût de 3,9 milliards d’euros pour le système des retraites en 2035. A contrario, augmenter à 176 trimestres (44 ans) la durée de cotisation représenterait une amélioration du solde du système de retraite de 5,2 milliards d’euros. En comparaison, « les effets sur les finances publiques d’une modification de la durée de cotisation seraient moins élevés que ceux d’un changement de l’âge légal, mais mieux étalés dans le temps », note Pierre Moscovici.

« Mais avec la durée d’assurance que l’on a déjà aujourd’hui, demander aux gens de travailler 44 ans serait une autre façon de dire qu’on baisse les futures pensions, analyse Michaël Zemmour. Car on remarque déjà une légère augmentation des gens qui partent avec une décote. Ce n’est pas le bon levier. »

- Le taux de cotisation

Vient ensuite l’hypothèse d’une augmentation des cotisations qui servent au financement du système. En s’appuyant sur les calculs de la Direction générale du Trésor, les Sages de la rue Cambon estiment qu’une hausse des cotisations patronales entraînera une augmentation des coûts de production et donc une dégradation de la compétitivité des entreprises.

Dans le détail, « une augmentation des cotisations patronales de 7 milliards d’euros, soit 0,2 point de PIB se traduirait l’année suivante par une perte de 0,13 point de PIB et la destruction de 57 000 emplois », écrit la Cour. De même, « la hausse des cotisations salariales constituerait un choc négatif de demande car elle appauvrit les salariés si elle n’est pas compensée par une hausse de salaires ».

Mais ces chiffres sont discutables pour plusieurs raisons. « D’une part, parce qu’avec d’autres modèles, on arrive à d’autres résultats », reprend Michaël Zemmour. D’autre part, parce que le calcul s’appuie sur des hypothèses où l’élasticité entre le travail et son coût est forte. Une élasticité forte entre travail et coût signifie que toute hausse du coût du travail entraîne de fortes destructions d’empois. Or, l’ampleur de ce lien est discutable.

Michaël Zemmour pointe enfin une autre limite méthodologique, relevant que les chiffrages ne sont pas symétriques. En matière de hausse des cotisations, la Cour estime que la mesure rapporterait entre 4,8 et 7,6 milliards d’euros… mais elle ne retient pas le même montant pour les autres leviers (âge de départ ou désindexation des pensions par exemple). Enfin, « personne ne propose de faire un choc d’un point de cotisation sur un an. On peut le faire progressivement, sur cinq ans par exemple », suggère l’expert de la protection sociale.

- La sous-indexation des pensions

Pour finir, le rapport évoque la piste d’une sous-indexation d’un point des pensions par rapport à l’inflation, ce qui permettrait une économie de 2,9 milliards d’euros pour 2025, estime-t-elle.

La Cour des comptes oublie de dire que le scénario de la sous-indexation des pensions créerait aussi un effet récessif

Et là, pas de calculs, pas de modèle Mésange2, simplement un constat non étayé : « L’impact sur l’économie d’une moindre revalorisation des pensions serait faible, dès lors qu’elles ne constituent qu’une partie du revenu disponible des retraités et que ceux-ci, en moyenne, en épargnent une fraction significative. » Voilà qui est vite évacué. La Cour des comptes oublie de dire que ce scénario aussi, comme les autres leviers, créerait un effet récessif.

Choix méthodologiques discutables d’un côté, intérêt très variable porté aux différents leviers de l’autre… la lecture du rapport laisse à penser qu’un des scénarios est plus actionnable qu’un autre. Il constitue ainsi « une sorte de plaidoyer qui ouvre certaines portes et en ferme d’autres », conclut Michaël Zemmour.

En résumé, le rapport de la Cour des comptes s’avère plus fragile que l’état des lieux que dresse le Conseil d’orientation des retraites chaque année. S’il a l’avantage de clore (peut-être) le débat sur le supposé « déficit caché » des retraites des fonctionnaires, le document ne constitue pas une base saine pour les négociations entre les partenaires sociaux.

En ne traitant pas équitablement et avec le même sérieux les différents leviers de réforme, il donne l’impression qu’il n’existe que très peu de marge de manœuvre pour repenser le système. Et oriente les discussions, sans l’assumer, vers une retraite à 63 ans avec désindexation des pensions. Voilà qui promet de ne pas faciliter la tâche aux syndicats pour le conclave qui les attend.

Source : https://www.alternatives-economiques.fr/de-deficit-cache-pistes-de-reforme-dit-cour-com/00114091